욕심

욕심이 무엇일까? 욕심은 감정적인 것이다. 식탐, 재물욕, 1등, 일, 공부, 생각 등 우리의 일상생활의 모든 행위들이 그 순간순간이 모두 욕심에 의해서 움직인다.

욕심이라고 할 때 좋다 나쁘다를 떠나서 모든 것이 욕심이다. 이렇게 살펴보면 모든 것에 욕심이 작용한다. 욕심이 뭔가 특수한 어떤 감정이 욕심인 줄 알았는데 곰곰이 생각해서 살펴보니 우리의 일거수일투족이 욕심에 의해서 작용한다는 것을 알 수 있다. 욕심은 우리의 모든 행위, 일거수일투족이다. 이것을 발견한 학자가 서양의 심리학자 프로이트이다. 모든 게 다 욕심의 발현이다. 프로이트는 표현을 욕심이라고 하지 않고 리비도라고 했다. 욕심이 모든 것이다. 시계가 모든 것이다. 어디든지 모두 우주다. 우주가 모든 것이다.

시작과 종말

시작은 무엇인가? 없었는데 처음 시작하는 것, 새롭게 시작하는 것이 시작이다. 지금, 이 순간 이전에 온 우주가 시작하고 있다. 모든 것이 시작하지 않는 게 없다. 모두가 다 시작이다. 지금 저기의 벽도, 우리의 몸도 지금, 이 순간의 이전과는 다른 것이다. 모두 지금 이전과는 다른 새로운 것이다. 매 찰나찰나 새로운 것, 새로운 몸이다. 다만 우리의 시각 능력의 한계 때문에, 같다고 착각하는 것이다. 이 세상 전체가 다 시작이다.

뒤집어서 종말, 끝은 무엇인가? 지금, 이 순간에 모두 다, 모든 게 다 끝나고 있다. 내가 지금까지 이야기한 것도 모두 과거가 되어 지나갔다. 지금 말하는 순간순간 그 말 한마디 한마디가 전부 다 끝나고 있다. 손짓, 말, 의미 여러분의 지금의 모습 등 모든 것이 다 끝나고 있다. 그리고 새로운 모습이 나타나고 있다. 눈에 보이지 않을 뿐이다.

한 2~300년 후 지금의 집을 다시 보면 변해 있을 것이다. 눈에 보이지는 않지만 지금도 조금씩 변하고 있는 것이다. 그러니까 모든 우주가 지금 끝나고 있다는 것이다.

지금, 이 순간을 시작으로 보면 모든 게 시작하고 있고 끝, 종말로 보면 모든 게 다 끝나고 있다. 지금, 이 순간이 모든 게 시작하는 순간이고 지금, 이 순간이 모든 게 끝나는 순간이다. 시작이 끝이다. 언어가 다 무너진다. 이것이 실상이다.

우리가 ‘시작한다. 끝난다.’ 하는 것은 모두 머릿속에서 지은 것이고 바깥 세계에서는 언어가 다 무너진다. 그래서 화두와 공안, 선승들의 오도송의 세계, 즉 이 세상이 다 무너지는 것이 가능하다. 이것이 세상의 실제의 모습이다.

시작이 있다. 끝이 있다. 내가 있다. 우주가 있다. 시계를 보자 하고 말하고 사는 것이 다 엉터리 세계이다. 세상과 무관하다. 세상의 모든 언어가 다 무너졌다. 이 감흥을 노래한 것이 오도송이다.

시작이 뭐냐 할 때 지금, 이 순간. 종말이 뭐냐 할 때 지금, 이 순간이다. 지금 이 순간이 천지창조의 순간이다. 또한 지금 이 순간이 천지가 종말을 고하는 순간이다. 창조가 종말이다.

창조, 종말의 그런 의미가 개념이 무의미하다는 것이다.

개념을 붙여서 ‘언제 창조가 되었다. 언제 종말이 온다. 세상이 망한다.’는 전부 다 무의미하다. 왜냐하면 모든 게 시작이고 창조이기 때문에, 모든 게 종말이기 때문이다. 종말이 창조고, 창조가 시작이고, 시작이 욕심이고, 욕심이 시계고, 시계가 우주이다.

우주가 모든 것이다. 모든 것이 시계이다. 그러면 시계가 우주이다. 부처님이 마른 똥 막대기라는 선승들의 동문서답이 가능하다. 생각이 깨지고 나오는 감흥을 토로한 것이다.

물질

물질이 무엇인가? 컴퓨터, 나의 살과 뼈, 소리도 물질이다. 우리 느끼는 것, 소리 듣는 것, 보이는 것 모두 다 전기신호, 전기 현상이다. 다 물질이다. 물질이 무엇인지 추구해 나가니 모든 것이 다 물질이다. 나의 감정도 물질이다. 몸속의 엔도르핀이 좋은 기분을 만든다. 심리적인 것도 약으로 조절된다는 것은 심리가 물질임을 말해준다.

뇌 속에 어떤 신경물질에 따라 기분이 좋아지고, 불안해지고, 분열증에 걸린다. 물질이라고 할 때 모든 것이 다 물질이다. 내 눈에 보이고, 귀에 들리는 것만이 아니라 내 심리도 물질이라는 것이다.

지금은 세상의 견고한 개념을 격파하는 것, 개념의 벽돌 깨기를 하고 있다. 세상을 지금 다 부수는 것이다. 세상의 개념 하나하나가 다 근거 없다는 것을 폭로하는 작업이다.

어떤 개념이든지 어떤 단어든지 그 정체를 집요하게 추구하면 그 정체가 사라진다는 것을 예를 든 것이지 이 중에 어느 하나가 맞다는 것을 이야기하는 것이 아니다.

서양 사상가, 철학자들은 하나만을 추구하다가 각자가 그들의 사상체계를 만든 것이다. 이것은 어떤 사상가가 그의 사상을 발견한 것이 아니다. 어떤 개념이든 그 하나만 추구하면 결론이 모두 그 하나가 답이 되어 버린다. 예를 들면 프로이드, 유물론 등이 그렇다. 이것은 사유의 법칙이다. 사유가 지혜가 그 끝까지 가면 반드시 하나 갖고서 모든 것을 해석할 수 있게 된다. 이것을 가지고 무언가를 발견했다고 그 하나로 모든 것을 해석하는 것은 큰 착각이다.

그래서 유물론도 착각이고 프로이트의 모든 게 욕심이라는 것도 착각이다. 모든 게 마음이라는 유심론도 착각이다.

우리의 사유, 이 분석적 사유가 반야지혜이다. 반야지혜가 공을 발견하는데 그것이 텅 비고 무심이 되는 것이 아니다. 지독하게 논리적으로 따지고 따지다가 다 부시는 것이다. 그래서 끝장을 보는 것이다. 이것이 반야지이다.

석가모니 부처님의 별명이 분석가이다. 옛날 말로 분별설자이다. 전부 다 분석한다. 인도 불교는 원래 직관의 종교가 아니라 분석의 종교이다. 동아시아 대륙의 한자 문명권을 거치면서 직관의 종교로 착각하게 되었다. 한자가 직관의 언어기 때문이다. 한자는 분석의 언어가 아니다. 동아시아의 직관의 문명을 거치면서 직관의 종교로 변질되었다. 원래 부처님의 불교는 분석의 불교이다.

그래서 공성의 지혜도 분석을 통해서 알게 되는 것이지 직관해서 체득해서 알게 되는 것이 아니다. 평생을 마음을 모아서 가만히 바라보는 것, 즉 정혜쌍수가 분석이다. 꼭 불교 소재가 아니어도 된다. 내 삶 속에서 뭔가 문제가 닥칠 때 항상 곰곰이 생각하는 것, 이것이 부처님 닮는 것이다.

부처님 닮는 것이 자비심도 있지만 평소 생활할 때는 정혜쌍수, 지관쌍운 즉 항상 곰곰이 생각하고, 모든 문제에 대해서 남들 흉내 내지 않는 것이다. 조고각하(照顧脚下), 내 상황 속에서 내가 내 머리 굴려서 내가 답을 구하는 것이다. 이것이 부처님 닮는 것이다. 부처님은 그렇게 사셨다.

항상 곰곰이 생각하고 깊이 들어가서 사는 삶이 불교의 삶이다. 이렇게 살면서 깊이깊이 들어가면 세상이 다 무너진다.

물질이 뭐냐 할 때 이것도 그냥 피상 속으로 뭐다 하는 게 아니고 끝까지 분석하는 것이다.

따져서 보니 다 물질이다.

살

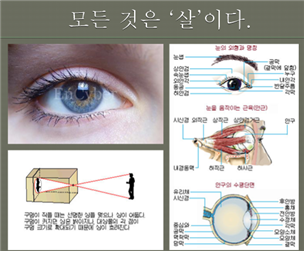

살이 무엇일까? 우주가 무엇인가? 모든 것이다. 불교용어로 일체이다. 다져보니 시계도 일체, 욕심, 시작, 종말, 물질 모든 것이 일체이다. 살이 무엇이냐고 할 때 모든 것이 살이라고 하면 잘 안된다.

내 살은 물렁물렁한데 꼬집으면 아프고 찢어지면 피가 난다. 이것이 왜 살인가? 지금 바깥에서 무슨 자동차 소리 들린다. 이것도 살이다. 저 멀리 보이는 살이다. 괴꼬리 소리도 살이다. 왜 살인지 한번 따자 보자. 이것이 화두이다.

찢어지면 피가 나고, 꼬집으면 아프고, 신경이 통하는 살이라는 이야기다. 세상만사가 다 눈앞에 보이는 풍경 전체가 다 내 망막의 살이다.

우리가 바깥 풍경을 바라보지만, 바깥 풍경이 아니다. 자기 망막의 살을 보고 있는 것이다.

보이는 모든 풍경은 내 망막의 살의 풍경이다. 꼬집으면 아프고 찢어지면 피가 난다.

소리도 마찬가지다. 소리는 내 고막에 변화, 고막 살의 떨림이다, 고막의 살 소리가 나는 것이다. 냄새도 마찬가지로 후각 세포의 느낌을 내가 느끼는 것이다. 냄새도 살의 느낌이고, 소리도 살의 느낌이고, 보이는 것도 살의 느낌이다. 살 속에 내가 쌓여 있다. 내가 체험하는 전체가 내 살의 모습이다. 내 생각도 뇌 속의 살의 변화이다.

이것은 세상 끝에 대한 이야기이다. 불교 바깥의 어느 학문에서도 가르친 적이 없다. 불교애에서도 화엄에서만 이야기하는 것이다. 의상대사의『화엄경 문답』이라는 저술에 ‘일체를 갖다가 색으로 보면 다 색이 되고’라는 역설의 구절이 있다.

살이 뭐냐 할 때 살펴보니 모든 것이 살이다. 그냥 진짜 살이다. 일체가 ‘다 살이다.’ 해도 되고 일체가 ‘다 뇌다.’ 해도 되고, 일체가 ‘다 신경이다.’ 해도 된다. 이 중에 어느 하나가 맞다는 것이 아니다. 국어사전에 나오는 30만 단어 중 어떤 단어를 들더라도 무한으로 확장된다.

'수업 > 중관학노트' 카테고리의 다른 글

| 13강 종합 요약: 중관학의 화엄적 논법 (0) | 2022.07.05 |

|---|---|

| 화엄적 논법: 마음, 부처, 밥, 똥, 강도(개념의 실체성 비판) (0) | 2022.07.03 |

| [개념의 실체성 비판-화엄적 논법]-우주 (0) | 2022.06.29 |

| 중관학의 탄생과 개념의 실체성 비판 (0) | 2022.06.27 |

| 무기설, 중관, 선문답 (0) | 2022.06.26 |

댓글