의상 스님의 『화엄경문답』에 있는 일즉일체의 인용문을 살펴보겠다.

질문: 삼승(三乘)의 사(事)와 리(理)는 일승(一乘)인 보법의 사와 리와 어떻게 다른가?

마음(心)으로 말하면 일체법에 ‘마음’ 아닌 것이 없으며, ‘물질(色)’로 말하면 일체법에 물질 아닌 것이 없다. 다른 모든 인과 법의 교의 등을 구별하는 법문의 경우 다 그렇다.

‘마음이 무엇이냐? 할 때 일체가 다 마음이다. 그리고 물질이 무엇이냐 하면 일체가 다 물질이다.’이렇게 된다는 것이다.

그 까닭이 무엇인가? 연기 다라니의 장에 없는 법에서는 하나의 법을 듦에 따라서 일체가 남김없이 포함되어 걸림 없이 자재하기 때문이고, 하나가 없으면 일체가 없기 때문이다.

상황에 따라 다른 이름이 나타나지만 서로 걸림이 없다. 이것이 사사무애(事事無碍)이다.

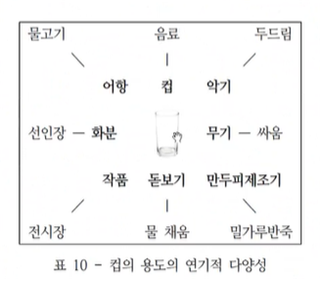

예를 들면 컵에 담긴 물을 버리고 모래를 담은 다음 선인장을 심으면 화분이 된다. 그리고 컵에 물을 붓고 작은 금붕어를 넣으면 어항이 된다. 물을 마시고 있는데 갑자기 강도가 들어오면 컵을 던질 수 있다. 그때는 컵이 무기가 된다. 이처럼 모든 사물은 열려 있다. 우리는 고정관념 때문에, 하나의 개념만 가지고 사용하는 것이다. 모든 것이 무한이다. 화엄의 법기 연기를 알면 생각이 열린다.

불교의 반야지혜는 사회 속에서 철저한 분별로 나타난다. 반야 지혜가 공하다고 해서 무관심해지는 것은 불교가 아니다. ‘관심 가지지 않고 아무것도 없다’하는 것은 나의 머리가 깨어지는 수행할 때만 쓰는 것이다. 사회 속에서는 반드시 분별이다. 사회 속에서 살아갈 때는 ‘묘관찰지(妙觀察智)-절묘하게 관찰하는 지혜-이다. 석가모니 부처님의 율장-지적인 깨달음이 어떻게 실천으로 나타났는가-이다. 율장에는 공하다는 말이 단 한마디도 없다. 하나하나가 끝까지 들어가서 정밀하게 분석해서 선과 악을 분별하신다.

연기 다라니는 법계연기인데 하나 속에 무한이 있고 무한 속에 하나가 있다. 하나가 무한으로 열려 있다. 모든 사물, 생각, 모든 개념이 무한소와 무한대가 중첩되어 있다. 그래서 보법, 보문-어디든지 문이 있다-이다.

화엄이기 때문에 선하다. 보현보살의 행원이 맞물려 있다. 지적으로만 깨닫는 것만이 아니라 대승불교의 실천까지 결합되어 있다. 화엄경은 문수경(文殊經)과 보현경(普賢經) 2가지이다. 화엄경의 문수경이 일즉일체다중일(一中一切多中一) 지적 통찰, 보법이다. 보현경은 보살도(菩薩道)에 대한 관심이다.

각자 연기를 종합한 것이 법계연기이다. 중관학의 연기는 개별적인 연기만 이야기한다. 이 개별적인 연기를 하나로 합한 것이 화엄의 연기이기 때문에, 화엄의 연기가 위대하다. 초기 불전에는 화엄의 연기가 나오지 않는다. 화엄의 연기는 석가모니 부처님의 위대한 발견인 연기에 근거한 것이다. 그것을 크게 개발하고 확장한 것이 대승이다. 석가모니 부처님이 45년만 설법하셨기 때문에 시간의 한계 때문에, 설하지 못한 것을 샅샅이 설한 것이 대승이다. 그래서 대승을 보아야지 아함경이 눈에 보이게 된다.

隋擧一法盡攝一切(수거일법진섭일체) 하나의 법을 듦에 따라서 모두 다 포섭한다.

컵이든 우주든 시계든 물질이든 마음이든 모두 듦에 따라서 모두 포섭한다. 즉 하나의 법을 듦에 따라서 일체가 남김없이 포함된다.

컵에 음료를 담으면 컵이 되고, 두들기면 악기가 된다. 컵을 던져버리면 싸움할 때 무기가 되고 뒤집어서 밀가루 반죽에 만두피 제조 기계로도 사용할 수 있다. 컵에 물 채운 다음 글씨를 보면 돋보기가 된다. 전시장에 작품으로 전시하면 예술 작품이 되고, 컵에 선인장을 심으면 화분이 된다. 그리고 컵에 물고기를 넣으면 어항이 된다. 이것이 일중일체(一中一切)일즉일체(一卽一切)이다. 연기 다라니이다. 각각의 각론적인 연기법들을 합한 것이 화엄의 법계연기, 사사무애이다.

컵이 악기이고, 악기가 무기이고, 무기가 만두피 제조기이고.., 화두 공안의 세계이다. 언어가 다 무너진다. 세상이, 나의 분별의 세계가 우르르 무너지는 것이다.

지금까지 이야기한 것은 개념의 실체성 비판 응용이다. 예를 들어보겠다.

말라깽이 고따미 이야기

사밧티(Sāvatthī) 성에 ‘말라깽이 고따미’라는 여인이 있었다. 이 여인은 결혼 후 심한 학대를 받으며 생활했는데 아들을 하나 낳자 사람들은 이 여인을 칭찬하며 더 이상 학대하지 않게 되었다. 그런데 뛰어놀 수 있을 만큼 자란 아들이 갑자기 병이 들어 죽었다. 비탄에 잠긴 여인은 죽은 아들을 등에 업고 약을 구하기 위해 여기저기 떠돌아다니다가 부처님을 찾아왔다. 그러곤 아들을 살려 달라고 애원하였다. 그러자 부처님께서는 죽은 사람이 없는 집에서 겨자씨를 얻어 오면 아들을 살려 주겠다고 말씀하셨다. 여인은 온종일 돌아다니며 겨자씨를 구하려고 했지만 단 한 톨의 겨자씨도 구할 수 없었다. 그때 여인은 죽음이란 누구에게나 찾아오는 것임을 깨닫게 되고 부처님의 지도를 받아 예류과(預流果)를 얻게 된다(요약).

수다원에 있는 이야기이다. 공성에 대한 자각, 다른 말로 무상에 대한 자각이다. 이것은 고통에서 벗어나게 만든 부처님의 교화 방식이다. 나만 불행하고 남들은 불행한 줄 착각하기 때문에 고통이 오는 것이다. 부처님의 교화는 너만 그런 것이 아니라 누구나 고통이 있다는 것을 알려주신 것이다. 단 너는 며칠 전에 그런 일이 일어났지만, 그 고통은 누구든지 한 번씩 겪었던 일이라는 것을 알려주신 것이다.

나만 힘든 게 아니야. 누구나 다 그래.

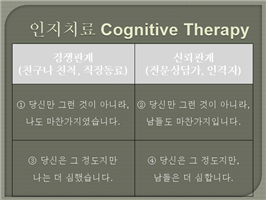

이것은 심리 치료의 공식이다. ‘너만 힘든 게 아니야 누구나 다 그래.’ ‘당신만 어려운 게 아닙니다. 누구나 다 그런 일 겪었습니다.’ 그러면 편안해진다. 보통 심리 치료에는 정서(감성) 치료와 인지 치료 2가지가 있다. 정서 치료는 누구든지 할 수 있다. 누가 힘들어할 때 그냥 하소연하는 말을 들어주면 된다. 상담자가 내담자보다 뛰어나고 통찰이 높을 필요가 없다. 그냥 들어만 주면 된다. 그러나 인지 치료는 상대방의 잘못된 생각을 알려 주어야 하기에 상담자가 신뢰할 만한 전문성이 있어야 한다.

인지치료에는 4가지가 있다.

친구, 친적, 직장동료 등 나와 대등한 사람이 고민을 털어놓으면 ① ‘너만 그런 게 아니라 나도 그랬어’하면 위로가 된다. 여기에서 상대 방을 더 기쁘게 하려면 ③ ‘너만 그런 게 아니 라 나는 좀 더 심했어’라고 하면 된다. 내가 전문 상담가라면 내담자에게 ②‘당신만 그런 것이 아니라, 남들도 마찬가지입니다.’ 하 거나 ④‘당신은 그 정도지만, 남들은 더 심했습니다.’하면 위로가 된다.

이것이 연기법이다. 비교를 통해서 힘든 것을 감소시킨다. ‘너만 그런 게 아니야. 누구나 다그래.’가 얼핏 보면 누구나 다 흔히 쓰는 말인데 이 안에 연기의 법칙, 비교의 법칙이 내재해 있다. 이것이 불교적 인지 치료이다.

불교 상담이 되려면 부처님의 가르침에 근거해서 연기, 공에 근거해서 상담 이론이 구성되어야 한다.

중관학은 시험 보려고 하는 학문이 아니다. 개념의 실체성 비판으로 깨달음까지 가면 좋지만 그렇지 못하더라도 삶에서 쓰일 수 있다.

'수업 > 중관학노트' 카테고리의 다른 글

| 판단의 사실성 비판- 중관학 17강 (0) | 2022.08.28 |

|---|---|

| 판단의 사실성 비판 - 중관학16강 (0) | 2022.08.07 |

| 운전자 관점-유일무이한 절대적 체험 (0) | 2022.07.19 |

| 효봉스님의 오도송(깨달음의 노래) (1) | 2022.07.15 |

| 화엄적 논법 - 중관학14강 요약 및 화두와 선문답 (0) | 2022.07.15 |

댓글